点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:雷玉华(西南民族大学)

2024年,3A游戏《黑神话·悟空》给山西带去巨大流量,山西爆火后,有网友称“去云冈石窟排队一小时看佛一分钟”,提问这一分钟到底值不值?

另一名网友回复说:真心喜欢石窟的人,排队也愿意去。

在社交媒体平台上搜索云冈石窟,一大波与佛像互动的拍照姿势映入眼帘。如今,年轻人不仅爱看石窟,拍照的方式也愈发多元。

社交媒体平台截图

打卡之余,你是否曾想过石窟到底分为哪些类型?它们又是如何演变的?一起来看,里面的门道究竟有多深!

塔堂窟和僧房窟

寺院,有两个东西不能少,一是人住的地方,二是礼拜的场所。所以石窟寺在印度产生的时候,按性质和用途就分了两种:塔堂窟、僧房窟,这是两个基本样式。进入中国后,就产生了很多花样,形成了自己的体系,尤其是摩崖造像龛,南方还有刻在崖壁上的连环画。

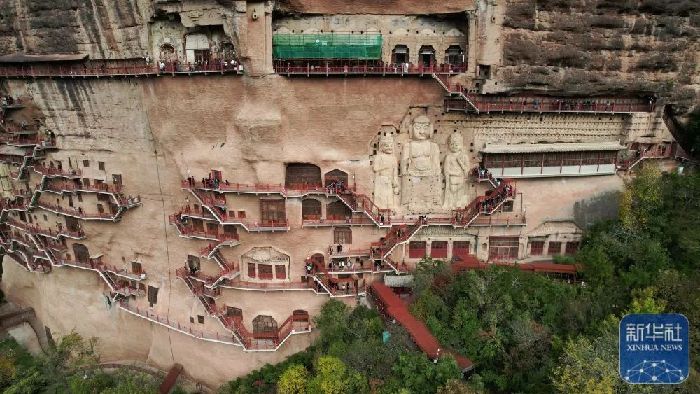

麦积山石窟(无人机照片)。图源:新华社

塔堂窟,从形状来说就是石洞中间有座塔,它是礼拜窟。因为读音,我们还曾把它们翻译成支提或支提窟,佛像、佛画或装饰性雕刻通常只有礼拜窟当中才有。

典型的礼拜窟是仿地面木构建筑形式修建,窟就有佛堂的性质,所以中心塔窟又被称为塔堂窟。标准的塔堂窟通常开凿在山崖上,洞窟外立面上常雕刻仿木构建;洞窟前壁有明窗和门道;洞窟内前端为长方形,后端为半圆形,在洞室周边有一周立柱,洞室后半部分的中间有一个覆钵形塔。

僧房窟,即僧人居住、生活的洞窟,译为毗诃罗或毗诃罗窟,简单点说就是今天说的“僧寮”,是寺院中僧人睡觉的地方。标准的僧房窟多是方形洞室,即中厅,一般开凿在山崖上,入口一壁开门,其他三壁开小型居室,有的洞窟前有前廊。

一座完整的石窟寺,至少由塔堂窟和僧房窟这两类洞窟组成,礼拜窟和僧房窟是最基本的洞窟形式。有的石窟寺还有杂物间或库房,晚期的石窟前面还出现了一些公共活动空间等功能性区域。

一座礼拜窟旁边一般有多个僧房窟,最初一般一个石窟群同一个时期只有一座礼拜窟,好比一座寺院只能有一座大雄宝殿一样,后期有少量石窟群中出现了两个礼拜窟。

石窟形制的演化

在印度,早期塔堂窟的开凿时间延续了大约300年,这期间,建筑形式和雕刻技术不断演化,形制日趋复杂,但雕刻技术有所倒退。以巴雅石窟为例,巴雅石窟是由1个塔堂窟和20个僧房窟组成的石窟寺。其中第20窟是塔堂窟,也是最早的标准塔堂窟,入口处是大拱门,大门上方是尖顶形拱楣,拱门处有原来安装木门的痕迹;洞窟内前部为长方形,后端呈半圆形,进深18米,窟内最宽处7.9米,窟内沿壁面有27根素面立柱;后部中间是低矮的半球形覆钵塔。

晚期开凿的石窟,仍然是塔堂窟和僧房窟两类,僧房窟形制变化较大,在中厅正壁开建佛堂供奉佛像,洞窟既是僧人居住的地方,也兼具礼拜佛像的功能,因而装饰与实用并重,浮雕与壁画增多,越往后越富丽。

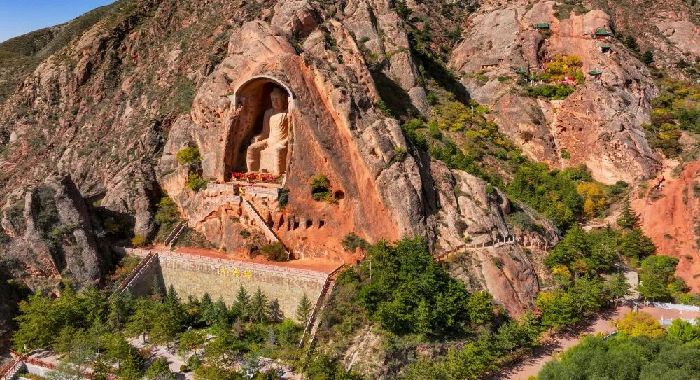

须弥山石窟。图源:新华社

塔堂窟也呈现同样的趋势,尤其是明窗的形状更加复杂。以孟买东北部印度石窟后期开凿最早、规模最大的洞窟群阿旃陀为例,这里有30个洞窟,除4个早期洞窟外,其余全部是晚期洞窟,晚期开凿的洞窟,共有3个塔堂窟,即第19、26、29号窟,洞窟基本形制与前期相似,只是前廊面积扩大,形成前庭,并增设露台。洞窟正厅立柱之间和两侧壁,雕刻或绘有单尊佛像或三尊佛像;窟顶后面覆钵塔的塔基大大升高,塔的正面开大龛,龛内刻主尊大佛像,主尊佛像与塔身连为一体。与前期相比,最重要的变化是由过去的覆钵塔改为主尊大佛和其依附的覆钵塔。

中国石窟自成体系的发展序列

汉代佛教传入中国之后,佛教石窟、造像、壁画等佛教艺术形式也传入了中国。但它们传入中国后,形制和内容仍在不断演化,形成了中国石窟寺自成体系的发展序列。中国境内的石窟,逐渐形成几种基本的样式,今天还能见到的中国石窟根据性质和功能划分,可以分为三种类型:礼拜窟、僧房窟和禅窟。按照结构可分为六种类型:塔庙窟、佛殿窟、僧房窟、大像窟、佛坛窟、禅窟。

中国的塔庙窟,即在窟中心有一个塔柱,又称中心柱窟,属于礼拜窟,具有寺院中佛殿的性质,所以被称为塔庙窟。佛殿窟,窟中无中心柱,是具有佛殿性质的窟。僧房窟,供僧人起居用的窟,一般有火堂等简单的生活设施。

以上三类是最基本类型,由这三种窟型又发展出了三种类型:大像窟,属于礼拜窟,即在中心柱窟中心柱正面立一尊大像,或者在佛殿窟的后壁中部立一尊大像的石窟,是第一、二种类型的一种变化形式。佛坛窟,属于礼拜窟,在石窟中设坛,坛上造像,是第一、二类石窟的变化形式。禅窟,专供禅修的小型石窟。

中国北方的大型石窟往往窟前还有木构建筑与之相联结,共同构成寺院的礼拜空间,但僧人大多数已不住在僧房窟里,而是住在另行修建的地面房屋中。如云冈石窟、彬县大佛寺等都有窟前建筑,僧人则在石窟外另有居所。

在石窟开凿活动晚期的中国南方,很多摩崖佛像龛与“石窟”的概念区别不再明显,因此在一些文章中龛、窟混用,名称并不统一。到了宋代,巴蜀地区还创造出一种新的石窟形式,直接在山野崖壁上以连环画形式进行雕刻。南方石窟中有的保留了较大空间,如大足宝顶山的华严洞、广元千佛崖的大云洞,还有一定的礼拜空间,但其实已经不具备一座窟即一座寺院佛殿的功能,也没有了僧房窟。

这时不管是窟、还是摩崖佛像龛、连环画形式摩崖雕刻,绝大多数都只能是寺院空间的一部分,只有礼拜功能,生活及其他活动不能在石窟或摩崖造像龛中进行,石窟内已不具备生活空间、大量的礼拜活动空间。一座石窟或一个石窟群需有其他地面建筑才能构成一座完整的寺院。

位于重庆市大足区宝顶镇香山社区的佛祖岩摩崖造像。图源:新华社

摩崖造像龛是石窟的一种变化形式。怎么判断石窟和摩崖造像龛?崖壁上开凿出用作石窟的山洞,洞中有活动的礼拜空间的就可以叫窟。反之,不管什么形状,只能站在外面看,人进不去,或者说里面没有人的活动空间的就叫摩崖造像龛。而连环画式的雕刻是摩崖造像的一种,它把中国传统绘画方式搬到了山崖上,是中国石窟的创造性形式,“窟”与“龛”都不是它的名字,可以叫它“石刻”。

中国的塔庙窟主要开凿在新疆、甘肃及中原北方地区,南方地区仅四川北部广元等地有少量分布,但它们每个地方的都长得不大一样。新疆的中心柱窟、大像窟都有壁画装饰。进入河西及中原地区后,中心柱窟中的塔柱变成了中国楼阁式,并发展出大量佛教摩崖造像龛。在各民族文化交流交融的过程中,多元融合的石窟艺术逐渐形成。