作者:贾婷(北京电影学院摄影学院副教授)

在摄影170多年的发展过程中,从发明之初的一片混沌,到逐渐分化发展、探索更多可能性,再到摄影表现手法越来越多元,摄影自身渐渐蜿蜒编织而成两条路:一条利用摄影的精确记录、可复制特性走向传播媒介之路,要求摄影者在拍摄时尽量追求客观、如实地再现事物本貌;另一条路则更注重摄影作为艺术的表现力,借助事物表象,用象征、隐喻、拟人等方法来表现精神世界的活动。在现今,这两条看似泾渭分明的路,虽然还坚守着各自的信条,但也在不断拓展边界,相互影响、融合。

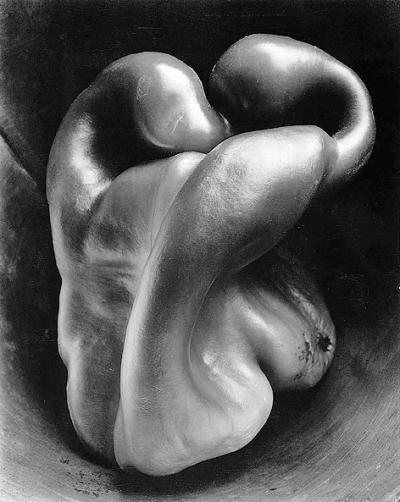

青椒30号 爱德华·韦斯顿

纵观摄影史,摄影的诞生一方面源于光学、化学的发展,另一方面源于人们的需要,人们热切地渴望能有一种方法来如实记录下自己的样貌,能留给自己的子孙后代作纪念。照片成为一种确证,证明生命真实的存在。1839年,刚刚诞生的“达盖尔银版摄影法”多用于人物肖像拍摄,由于照片所拍摄的人物样貌清晰、栩栩如生,被冠以“记忆之镜”的美名。在摄影发展的萌芽期,这种精确还原事物的记录性,令人惊讶和痴迷。

但此时的摄影也遭到很多人的质疑,即摄影只是一种简单的机械复制,顶多只是艺术的奴仆。很多摄影师为了证明摄影的艺术效果,萌生了模仿绘画的构思和创作手法。摄影师会预先画好草图,精心布置场景,让拥有完美妆容的演员进行逼真的表演,拍下照片后还要在暗房里根据草图进行多底片叠印、拼接。这一时期,摄影家和艺术评论家以绘画的意趣和审美方式看待摄影,太过追求画面的完美,忽略了摄影的客观记录性。

19世纪末,摄影家埃默森提出“自然主义”理论,认为“摄影作品应该反映自然当中的真情、真相……只有遵循这个原则,而不是对印刷品和底片进行再加工,才能真正使摄影作品和绘画在艺术地位上并驾齐驱”。在这种理论的影响下,大量的摄影师开始从画意摄影转向直接摄影,坚持对物象进行直接拍摄,后期也不对底片采取过多技法处理。直接摄影延伸了摄影内涵,不仅从审美角度探索了摄影主观表现的可能,也利用并发扬了摄影以真实性、客观性为要务的媒介特性。

从探索摄影语言的表现性来看,摄影家爱德华·韦斯顿的作品《青椒30号》可谓经典。在高超的灯光造型能力、拍摄和印放技术的共同作用下,这幅照片让观者插上了想象的翅膀——有的人觉得像一对相互拥抱的情侣,有的人觉得像一位男人健硕的后背。照片使用了文学里的“拟人”手法,摄影师通过对实物的形态塑造,让观者产生与物对应的“人”的形象联想。虽然韦斯顿的拍摄对象是再普通不过的青椒,但经过摄影师的感情投射和艺术表现,让人有了“看山不是山”的更深层次的认知感受。

在启发摄影媒介性方面,摄影家保罗·斯特兰德认为:“直接摄影的重要意义在于意识到摄影自身的媒介性,确认摄影的自身价值,为现代摄影美学奠定了基础。”直接摄影的发展,不仅让大众认识到世间万物在摄影师眼中独特的美,而且用“直接”的方式激励了摄影师们对“真”的追求。

20世纪20年代起,由于技术进步,小型相机得到广泛使用,报纸杂志的大量出现使新闻摄影得以兴起。新闻摄影要求摄影师尽可能以真实、客观的态度记录有新闻价值的人物和事件。以摄影家多萝西娅·兰格拍摄的《流民母子》为例,照片展现了为生计愁容满面的母亲和三个嗷嗷待哺的孩子,他们的形象成了大萧条时代的象征。由于以真实的历史为背景,并记录了被摄者真情实感的流露,人们对照片传达信息的真实性和客观性深信不疑,达到了“一图胜千言”的传播效果。

但是,了解这幅照片的详细拍摄过程后人们才知道,这位母亲实际上有5个孩子,当兰格一步一步接近后,照片只框取了其中3个。这个非常紧凑的景别,使观者的目光一下子落到母亲的愁容上,而三个孩子的背影也从侧面交代了母亲承受巨大压力的原因和背景。真实、客观是新闻照片坚守的第一要务,但即便如此,主观性也普遍存在于新闻摄影中。这种主观性一方面来自于摄影者个人的生活经历和对新闻事件的认知;另一方面来自于摄影媒介本身的局限性。由于瞬间性特征,摄影有可能存在“一叶障目不见泰山”的偏见,这就意味着摄影记者拍摄的一个瞬间画面,有时并不能代表整个事件的全部。这个瞬间是否准确、有代表性,是否能代表新闻事件的精髓,也就有待历史考验了。

在新闻摄影蓬勃发展的同时,也有许多摄影家努力探索摄影主观表现的可能性。20世纪20年代,英国美学家克莱夫·贝尔提出了艺术的本质在于“有意味的形式”。他认为艺术家对物象的简化和抽象,可以还原到线条和色彩,而将它们以一种特殊的方式组合起来,就能够打动观众,引起人们的审美情感。这种特定的形式和若干形式间的关系,即“有意味的形式”。这种观点在当时的艺术界十分流行,摄影也受到这种思潮的影响,如摄影家曼·雷、莫霍利·纳吉等。他们利用照片进行实验,用物影技术、摄影蒙太奇等方法创作了一批主观表现性和形式感皆很强烈的摄影作品,尝试将梦境、想象等主观感受融入作品,拓展摄影的艺术表现空间。

时至今日,摄影也在不断探索更多元化的表现方式:例如在新闻摄影中,人物肖像拍摄常常具有一些艺术化的表现手法;又如在艺术摄影中,摄影师也会对新闻事件和社会热点等概念进行复制、挪用、解构、重构等表达。在摄影发展历程中,在不同的历史时期,摄影的主客观表达始终相伴相生、相互影响,只是在不同时期的所占比例不同。而优秀的摄影作品,通常不可缺少思想家罗兰·巴特在《明室》中所提到“刺点”——通俗来讲,即来自现实世界的一个个让人久久难以忘怀的生动细节。

[责编:徐皓]