点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:林留根(中国考古学会大运河考古和保护专业委员会主任)

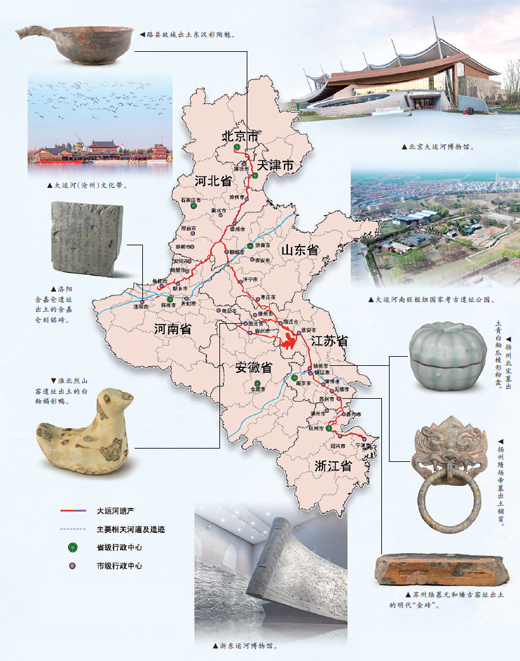

图为中国大运河遗产分布示意图。

摘自《大运河遗产保护与管理总体规划》(2012—2030)

10年前的6月22日,中国大运河被列入世界遗产名录。

目前,全球共有500余条运河,其中6条运河被列入世界遗产名录,这些运河基本上都是在工业革命前后开凿的,唯有中国大运河是农业时代开凿的,是起源最早、规模最大、长度最长的运河。

中国大运河是古老中国的工程之河、交通之河,也是中华民族的文明长河、精神长河。自7世纪以来,经历中国各个朝代,直到现代中国,大运河一直是维系经济政治统一的强大因素,也是重要的文化交流场所。它创造并维持了居住在运河沿线人们的生活方式和文化,在一个漫长的历史时期内影响了中国的大部分地区和人口。

大运河是一部工程技术、地理水文、社会生活的百科全书。考古,则是打开这部书的方式之一。通过考古学的视角,可以看到一条历史与现实交融的深沉博大的运河,一条历经沧海桑田真实生动的运河。

据统计,我国大运河考古的文物点有400余个。新时代以来,北京、河北、天津、山东、江苏、浙江、安徽、河南、陕西等运河九省(市)共开展200余项运河考古工作,60余项考古工作取得重要成果,入选全国十大考古新发现7处、百年百大考古发现2处、新时代百项考古新发现6处。目前,由运河沿线省(市)24家考古文博单位联袂推出的“运载千秋——新时代大运河重要考古成果展”正在扬州中国大运河博物馆展出,以庆祝大运河申遗成功10周年。

运河考古展现了一幅幅绚烂的历史画卷,充分揭示了中国大运河作为世界遗产所具有的原真性和完整性,对大运河的价值阐释发挥了关键作用。对于当下正在推进的大运河文化带建设和大运河国家文化公园建设,考古也凸显出举足轻重的作用。

水道、水工遗存展现运河体系形成

运河河道本体与相关水工设施是运河遗产的核心内容和价值所在。河北永济渠调查,安徽、河南通济渠考古与调查,陕西漕渠考古,江苏淮安清口水利枢纽遗址和板闸遗址、镇江铁瓮城西侧孙吴水道遗迹和京口闸遗址、仪征拦潮闸遗址、如皋隋唐掘沟遗址等实证了大运河遗产价值的科学性与真实性。

漕渠是汉武帝为解决长安粮食问题在元光六年开凿的运河。隋开皇四年(公元584年),隋文帝命宇文恺率水工凿渠引渭水,在漕渠基础上凿修成广通渠,“自大兴城东至潼关三百余里”。10余年来的汉唐漕渠与昆明池遗址考古,确定了汉唐昆明池的池岸线,进、出水口,发现了与文献记载一致的漕渠与昆明池间的沟渠联系,清晰而明确地揭示出汉唐时期国家水利工程的宏伟面貌。

三国两晋南北朝时期,南北长期对峙。曹操为统一北方,开凿睢阳渠、白沟、利漕渠、平虏渠等运河,构成了黄河两岸重要的水路交通网;孙权开破岗渎,沟通秦淮河与太湖水系,占据江东;梁武帝凿上容渎,西晋惠帝开西兴运河。魏晋南北朝早期运河的开凿,为隋唐大运河的开通奠定了基础,成为隋唐大运河的先导工程。扬州隋炀帝墓、南京建康城运渎遗址、长干里梁代国门遗址、镇江破岗渎等的考古调查与发掘成果表明:江苏六朝至隋的早期运河体系为全国最早形成的较为完备的运河体系。

安徽省和河南省文物考古研究院对通济渠宿州段、淮北段、商丘段、郑州段的考古调查与发掘,成果丰硕,对隋唐运河不同河段结构、河道演变以及文化遗存埋藏情况有了比较全面的认识。灵璧凤山大道隋唐运河遗址,首次在运河考古中发现利用自然河道拓宽通济渠的证据,实证了《隋书》中关于通济渠开通的记载,完整地揭露河段并呈现运河开挖、使用、淤塞、清淤及废弃的全过程,确认了主、副航道的漕运模式以及“木岸狭河”河道工程设施。2023年河北省文物考古研究院对永济渠(河北段)进行了全面系统的考古调查与勘探,开展永济渠(衡水段、邯郸段)考古勘探,确定了故城县永济渠故道唐宋武城遗址,进一步明晰了永济渠相关遗迹及故道在衡水、邯郸境内的保存及流经情况。

淮安板闸是大运河清江浦段上的五闸之一,为明永乐十四年(1416年)平江伯陈瑄所设,以节制水流,便利通航。板闸自此开启繁华盛景,发展成为运河上的新兴城镇。板闸遗址抢救性考古发掘,总面积约5500平方米。此次发掘发现了水闸、古河道和建筑基址等遗迹,出土了3000余件器物,对于研究明清水利史、税收史及古代水利工程学等都具有重要意义。

聚落、城镇考古见证运河沿线繁华

运河聚落、市镇、城市考古取得重大进展。无锡泰伯渎梅里遗址、淮安盱眙泗州城遗址和新路遗址、常州溧阳古县遗址、徐州地下古城遗址和下邳故城遗址的考古,见证了运河繁华,反映了运河主干线和支线交织的网络结构对古代中国社会经济发展的促进作用。

吴越地区是最早开凿运河的区域。江苏无锡发现的商周时期的梅里遗址,与泰伯渎和吴故水道关系密切。浙江绍兴亭山遗址群显示出越国山阴故水道的聚落景观,《越绝书》载:“山阴故水道,出东郭,从郡阳春亭,去县五十里。”山阴故水道的开凿,便利了越国都城区域的东西水运交通,推动了越国的经济发展和国力增强,为浙东运河的开凿奠定了基础。

溧阳古县遗址考古发现了城内干道和城外环城路网,揭露了南城门、东城门、西城门和城外的排水系统,周边发现水渰与水坝遗存,显示出“开渎筑埭,垦种农桑”生产方式,确认为六朝“永平”“永世”县治所在,是与六朝早期运河系统具有密切关联的一座县城遗址。

泗州城地处淮河下游、汴河之口,遗址总面积249万平方米,康熙年间沉没于洪泽湖水下。南京博物院主持的泗州城考古,发掘清理面积2.85万平方米,对研究我国古代州城制度、城市格局、城市建筑具有重要价值。

盐业、手工业考古揭示运河成为经济发展和文化传播脉络

盐业考古、手工业考古展现出大运河沿线的手工业与盐业经济对中华文明兴盛发展的突出贡献。

盐业考古是大运河考古的重要内容。西汉前期,吴王刘濞建都广陵(今扬州),炼铜铸钱,伐木造船,煮海为盐,开凿了西通扬泰、东达海滨的运盐河。运盐河初期西接吴国的邗沟,东至海陵仓,被称为茱萸沟。2023年,江苏省文物考古研究院在连云港、盐城发现了春秋、晚唐五代至宋元明清时期盐业遗址90余处,发现与盐业生产中引蓄水、晒灰制卤、淋卤等相关的遗迹,印证了文献中“团煎法”的记载,填补了两淮盐业考古的空白,揭示了两淮盐业为推动中华文明兴盛发展与繁荣作出的突出贡献。

大运河的开凿与贯通带来了运河沿线手工业、陶瓷业、造船业为主要产业的经济发展和繁荣。河北邢窑、浙江越窑及龙泉窑、安徽淮北烈山窑遗址、江苏苏州陆慕元和塘古窑址群考古,见证运河沿线手工业经济取得的辉煌成就。烈山窑烧造于宋元时期,或为文献中记载的“宿州窑”,其产品受到北方定窑、磁州窑和巩县窑的技术影响,为古代瓷业“北瓷南传”传播路线提供了重要证据。其生产的宋三彩和大型琉璃建筑构件或通过运河直接供应北宋皇宫,规模较大的宋金时期馒头窑炉亦为国内窑址所罕见。明清时期,苏州陆慕地区专为宫廷烧制建筑用砖,因颗粒细腻,质地密实,敲之作金石之声,被称为“御窑金砖”。2021年至今,苏州考古研究所发现了窑炉、晾坯区、沉淀池相关遗迹与明清“金砖”实物,确认元和塘古窑址群是苏州已发现的分布范围最广、延续时间最长、等级最高的窑业遗存。

遗址公园展示运河遗产保护利用成果

大运河考古发现的重要遗存与遗址,得到了前所未有的保护和利用。

大运河南旺枢纽国家考古遗址公园、北京大运河源头遗址公园、淮安大运河板闸遗址公园、宿州大运河遗址公园、洛阳回洛仓遗址公园、宁波明州罗城望京门遗址公园、扬州隋炀帝陵遗址公园等都已经建成开放。

大运河沿线的港口码头考古见证了中华文明与世界文明的交流互鉴。张家港黄泗浦遗址是唐宋时期长江入海口南岸的港口集镇,是隋唐时期遣唐使船停泊的港口。黄泗浦遗址考古历时10年,发现了唐宋河道、房址、水井等遗迹,出土了大量来自全国各地窑口的瓷器,见证了千年前黄泗浦“出江大口”的盛况,为研究中外文化交流、陆路和海运交通等提供了新的考古学资料。南通如东县国清寺遗址,始建于唐元和年间,是最后一批遣唐使、日本佛教天台宗僧人圆仁入唐求法的起点。目前,国清寺遗址与黄泗浦遗址公园都已初步建成开放。

开封州桥是北宋东京城御街与汴河段交叉点上的标志性建筑。州桥遗址掘探坑的深度达17米,地下水位高,发掘难度大。从一开始,考古发掘、文物保护、遗址展示三方面就同步推进,市民可通过预约参观发掘现场,其边发掘边保护边展示的方式值得借鉴。

大运河考古是中国考古年轻的分支。用考古的方式阅读运河,可以让更多古老的运河遗产焕发出新的光彩。

本版图片均为扬州中国大运河博物馆提供