点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:大江奔流,激扬青春浪潮;薪火相传,燃动理想之光。2025年,光明网策划推出“理响中国·薪火‘燃’青春”系列融媒体报道,邀请青年学者溯源长江沿线,探访革命圣地延安,亲历生态治理的壮阔实践,感悟红色血脉的赓续传承,在见证山河巨变中触摸时代脉搏,生动讲好中国故事背后的精神力量和实践伟力,激励新时代青年在中国式现代化建设中挺膺担当。

本期视频,邀请中国社会科学院生态文明研究所副研究员亢楠楠,走访湖北宜昌、武汉、丹江口,深入了解长江流域生态环境保护的成功经验。

【文字实录】

大家好,我是中国社会科学院生态文明研究所的亢楠楠。这几天,正值深秋,我们来到了湖北,沿着长江走访调研。在荆楚大地,一路走来,我们既看到了长江的烟波浩渺,又感受到了三峡大坝的宏伟壮丽,更被这沿岸的橙黄橘绿、满山青翠深深吸引。这正是长江这条母亲河天然的魅力所在,也是长江生态环境保护带给我们最实在、最直接的馈赠。

“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发”,这是习近平总书记为长江经济带发展立下的规矩,也为这一江春水的永续东流指明了方向与实践路径。我们在调研过程中发现,长江生态治理主要有以下几个突出亮点。

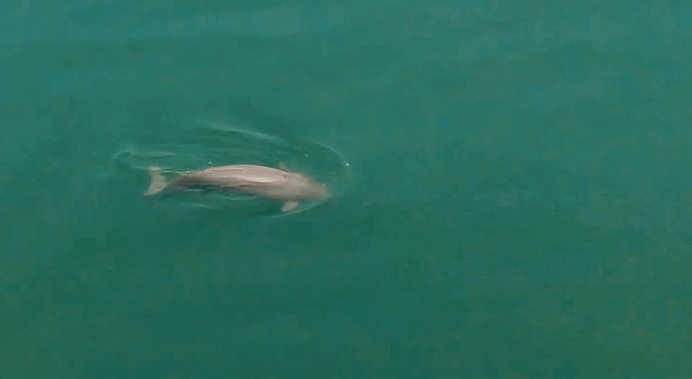

首先,长江生态治理与发展理念的转变是果断的。从“以环境换增长”的旧范式,毅然转向“生态优先、绿色发展”的新范式,沿江的化工企业“关改搬转”、建立中华鲟等三峡珍稀特有水生动物种质资源库、工矿废弃地实施“一矿一策”治理……经历过这番断腕阵痛,换来的成效也是显著的。长江干流湖北段水质连续6年稳定保持Ⅱ类,丹江口水库水质稳定在Ⅱ类以上。调研中,我们十分惊喜地看到了桃花水母这一古老的水生生物化石。您知道吗,它被称作水中大熊猫,对水质要求极高,常栖息于溪涧之中,能在水库中看到它,便是长江水质和水生态环境持续向好的最佳佐证。

其次,长江的生态治理也是系统的。从治水、护岸,到修山、良田,再到绿城、保林,当地政府及群众探索出一条全流域、全方位、全过程的生态综合治理路径。三峡地区作为国家第三批山水林田湖草生态保护修复工程试点之一,积累了大量协调联动的机制经验,带动全域形成了“共商、共治、共建、共管、共享、共赢”的治理合力。这彻底打破了过去“头痛医头、脚痛医脚”的碎片化治理模式,实现了从分散治理到系统治理的跃升,开创了一体化保护的新格局。

最后,长江的生态治理更是智能的。从传统的“人盯人防”,到“数字联防”的智慧监管,大数据、互联网、人工智能等新技术已经深度融入保护的各个环节。“无人机+智能天眼”,让禁渔执法如虎添翼;水文监测AI模型+新型仪器设备,让污染物监控与治理更加精准科学。

总体来看,长江生态保护成效是和谐的、稳定的、安全的。这其中,充满朝气的青年力量正成为不可或缺的创新源泉。青年人带着新思维、新技术、新方法,投身于长江生态保护的第一线。从实验室里的技术攻关,到田野间的生态实践,从数字平台的开发运维,再到环保理念的传播倡导,青年一代正用他们的担当与创造力,在各个领域守护着长江安澜。

从“抉择之勇”到“智能之治”。这次调研过程中,我们欣喜地看到了长江生态治理中的革新与青春风采。未来,这片土地将以更深的生态底色铺展绿色画卷,以更蓬勃的青春力量激发创新动能,以更广的协同机制保障永续发展。我们也期待更多的青年理想融入生态保护的时代课题,将前沿的科技智慧与自然脉动深度交融。一江碧水东流,一库碧水北送,长江沿岸必将谱写出人与自然和谐共生的新篇章。

出品人:杨谷

总策划:陈建栋

总监制:吴丛丛

策 划:蒋正翔

监 制:陈锐海

编 辑:罗之颖

鸣谢

水利部长江水利委员会