点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:2023年10月,全国宣传思想文化工作会议正式提出并系统阐述了习近平文化思想,在新时代新征程上高举起我们党的文化旗帜。为深入学习贯彻习近平文化思想,在中央网信办网络传播局指导下,中央党校(国家行政学院)习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、中央党校(国家行政学院)国家高端智库与光明网联合推出“理响中国·文化旗帜”(党校公开课第十四季)专题视频。

本期由中央党校(国家行政学院)哲学教研部副教授曹润青解读“把最好的精神食粮奉献给人民”。

引言:大家看,我的手里拿着朋友送给我的一款冰箱贴,它叫作凤冠冰箱贴,它的原型来自于我们国家的一件国宝级文物:明代孝端皇后的九龙九凤冠。九龙九凤冠以端庄精美的皇家美学风范吸引了大量游客自发排队与它合影打卡。国博文创团队敏锐捕捉到了这一文化热点,将文物元素巧妙转化为贴近大众生活的冰箱贴,到目前为止,凤冠冰箱贴累计销量达到惊人的200万件,带动凤冠IP全系列文创产品销售额跨亿元。

小文创折射出文旅大热度。今天人民群众对精神文化的需求已经从改革开放初期的“有没有”“缺不缺”变成了“好不好”“精不精”。我们要坚持以人民为中心的工作导向,关注人民的所思所想所盼,把最好的精神食粮奉献给人民。

要把最好的精神食粮奉献给人民,首先就要聚焦高质量发展,做到文化发展为了人民。

随着生活水平不断提高,人们普遍渴望在生活的油盐酱醋之外,更好地体会诗和远方,充实健康的精神文化生活已经成为人民群众美好生活的重要组成部分。这些年各地把握文化高质量发展的根本要求,不断从供给侧发力扩大优质文化产品和服务供给,推动了包括文博热、旅游热、演艺热、非遗热在内的文化热潮。

其中“博物馆热”是尤其令人瞩目的一个文化现象。曾经“高冷范儿”的博物馆一跃成为文旅“顶流”,越来越多的人选择走进博物馆感受文物魅力,接受文化洗礼。据最新数据显示,我国备案博物馆从2012年的3866家增长到了2025年的7046家,数量几乎翻了一倍。2024年全国博物馆接待观众数量更是超过14亿人次,创历史新高。博物馆之所以持续火热,背后离不开两个关键词。第一个关键词是普惠。这些年我国博物馆坚持以人民为中心的工作导向,实行普惠原则,全国博物馆免费开放率已达到91.46%,博物馆已经成为人人可以免费享用的高质量文化资源。第二个关键词是创新。各地博物馆之所以受到人民群众的欢迎,就是因为越来越多的博物馆不断提升科技创新能力,通过科技赋能让沉睡的古老文物“苏醒”起来,给文物注入新的生命。VR技术、实时渲染、裸眼3D等数字技术的应用,打破了时空界限,带观众沉浸式感受历史场景。有了科技的赋能,博物馆不再高冷和小众,人们在丰富的交互体验中,享受着具有深厚历史底蕴的文博资源,去博物馆成为人们一次又一次难忘的文化探索之旅。

以人民为中心的工作导向,除了要推动文化高质量发展,扩大优质文化产品和服务供给之外,我们还要尊重人民主体地位,做到文化发展依靠人民。

文化是在人民生产生活的实践中产生的,也依托于人民的生产生活实践而不断丰富发展,因此文化必须扎根于它的时代、扎根于它的人民。文化如果离开了它的人民,就会成为无源之水、无本之木。只有充满人间的烟火气,文化才具有生命力。

最近正在江苏省开展的“苏超”赛事就因为扎根人民群众而火爆出圈。这个由江苏13个区市各派一队参加的足球比赛,自2025年5月开赛以来,仅用20多天的时间便“火”了,场均观赛人数超万人,第六轮南京队与苏州队的焦点之战,更是吸引了6万余观众到现场观赛助威,创下中国业余足球赛事上座新纪录。“苏超”之所以爆火,最根本的原因就在于“苏超”真正做到了扎根群众、与民同乐。“苏超”虽然是由官方组织的赛事,但是它从设计、组织到执行都凸显了“全民足球”的理念。无论是参赛还是观赛,“苏超”都强调以低门槛来提高民众参与度。“苏超”球员来自各行各业,他们之中有老师、大学生、快递从业者、个体户,他们的加入拉近了足球与大众的距离。“一城一队”的比赛模式不仅让普通人找到了家门口看球的快乐,也让球员和观众感受到了为家乡而战的荣誉感和归属感,人们的参与体验度大大增强。除此之外,“苏超”一张门票只有10元左右,这让不同经济能力、不同年龄段的人群都能轻松走进赛场,感受足球的魅力。这一切都使“苏超”成为一场真正的全民派对。

文化权益是人民群众的基本权益之一。坚持以人民为中心的工作导向,最终是要落脚到保障人民的文化权益上,做到文化发展成果由人民共享。

我们要积极发展文化事业和文化产业,完善公共文化服务体系,不断增强人民群众的文化获得感和幸福感。这些年各地不断完善文化基础设施、出台文化惠民服务政策,打造多种形式的新型公共文化空间,为群众提供图书阅读、艺术展览、文化沙龙、教育培训等服务,丰富群众的精神生活。

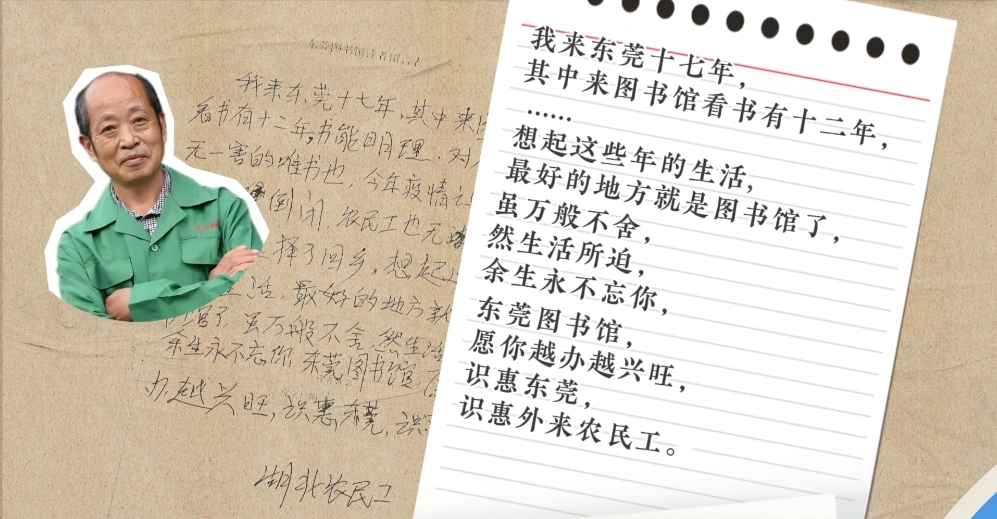

不知道大家还记得打工者吴桂春和东莞图书馆之间的故事吗?当年要离开东莞回老家的吴大哥,在陪伴了他十二年的东莞图书馆留言本上依依不舍地写下了这样的一段话,他说:“我来东莞十七年,其中来图书馆看书有十二年,……想起这些年的生活,最好的地方就是图书馆了。虽万般不舍,然生活所迫,余生永不忘你,东莞图书馆,愿你越办越兴旺。识惠东莞,识惠外来农民工。”吴大哥这段朴素而真挚的话在网上传播之后感动了亿万网友,因为一座图书馆,一个人和一座城市之间建立起了深厚的感情。

在中国,像东莞图书馆这样24小时提供免费文化服务的公共图书馆还有很多,它们就像城市里的一座座港湾,用润物细无声的方式温暖着人们的心灵。24小时开放的图书馆满足了人们夜间读书的需要,体现了一座城市的人文关怀,也生动诠释了新时代中国特色社会主义文化建设坚持以人民为中心、文化发展成果由人民共享的价值立场。

物质文明和精神文明相协调的是中国式现代化的本质要求之一,也是新时代人民追求美好生活的题中应有之义。新时代新征程,面对人民日益增长的精神文化需求,我们只有始终倾听人民呼声,回应人民期待,把人民的心声作为文化建设的根本遵循,才能开创文化建设新局面,铸就社会主义文化新辉煌。

相关阅读:

【理响中国·文化旗帜】建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态